発達障害のあるお子さんを育てていると、放課後の過ごし方に悩みますよね。

「学校が終わった後、安心して過ごせる場所がほしい」

「専門的なサポートも受けたいけど、どこを選べばいいの?」

そんなふうに感じているお母さんへ。

この記事では、発達障害の子どもに合った放課後等デイサービス(放課後デイ)について、サービスの特徴や選び方、気になる料金まで詳しく解説していきます。

お子さんの特性に合った放課後デイを見つけて、より良い毎日をサポートしてあげましょう。

- 放課後デイの基本と仕組みがわかる

- 発達障害の子に合うサービスの選び方が学べる

- 利用料金やおすすめ事業所の比較ができる

1.放課後等デイサービスとは?基本をわかりやすく解説

発達障害のある子どもにとって、学校が終わった後の時間は意外と大事なんですよね。

放課後等デイサービス(通称:放課後デイ)は、発達に特性のあるお子さんを対象に、放課後や長期休みに利用できる福祉サービスのこと。

療育や学習支援、社会性を育てる活動など、子ども一人ひとりの状態に合わせた支援が受けられます。

ただの預かり場所ではなく、「育ち」を支える場所として注目されていますよ。

1-1. 放課後等デイサービスの目的とは?

放課後デイの目的って、ただ子どもを預けるだけではないんです。

子どもが安心できる場所で、社会性や自立を少しずつ身につけていくこと。

それが本来の目的なんですよね。

たとえば、友達との関わり方を学んだり、身の回りのことを自分でやってみたり。家庭や学校では難しい支援を補ってくれる役割があります。

さらに、専門のスタッフが個別支援計画に基づいて、子どもに合ったプログラムを用意してくれるので、成長につながりやすいんです。

- 社会性を育てるグループ活動や遊びを通じて人との関わり方を学ぶ

- 生活スキルの支援着替えや片づけなど日常生活の練習を行う

- 自信を育む成功体験を重ねて「できた!」を実感させる

1-2. 利用対象や年齢制限について

放課後デイは、誰でも利用できるわけではありません。

対象となるのは、原則として6歳から18歳までの発達に特性のある子どもたち。

就学していることが条件で、未就学児は別の「児童発達支援」が該当します。

利用するには、自治体から「受給者証」の交付を受ける必要があるんです。

診断書や発達検査の結果が必要になるケースもありますが、自治体によって条件は異なります。

| 対象年齢 | 原則6歳〜18歳(就学児) |

| 必要書類 | 受給者証(診断書が求められることも) |

| 発達障害の診断 | 医師の診断がなくても相談次第で利用可能なケースあり |

1-3. 利用までの流れをチェック

放課後デイを利用したいと思ったら、まずは市区町村の窓口に相談しましょう。

「福祉サービスを利用したいんです」と伝えれば、必要な手続きを案内してもらえます。

その後の大まかな流れは次のようになります。

- STEP1市区町村の福祉窓口で相談

- STEP2医療機関や相談支援事業所などの意見書を準備

- STEP3受給者証の交付申請→発行

- STEP4施設を見学し、契約&個別支援計画の作成

放課後デイによっては「体験利用」を受け付けているところもありますよ。

まずは見学・相談から始めるのが安心ですね。

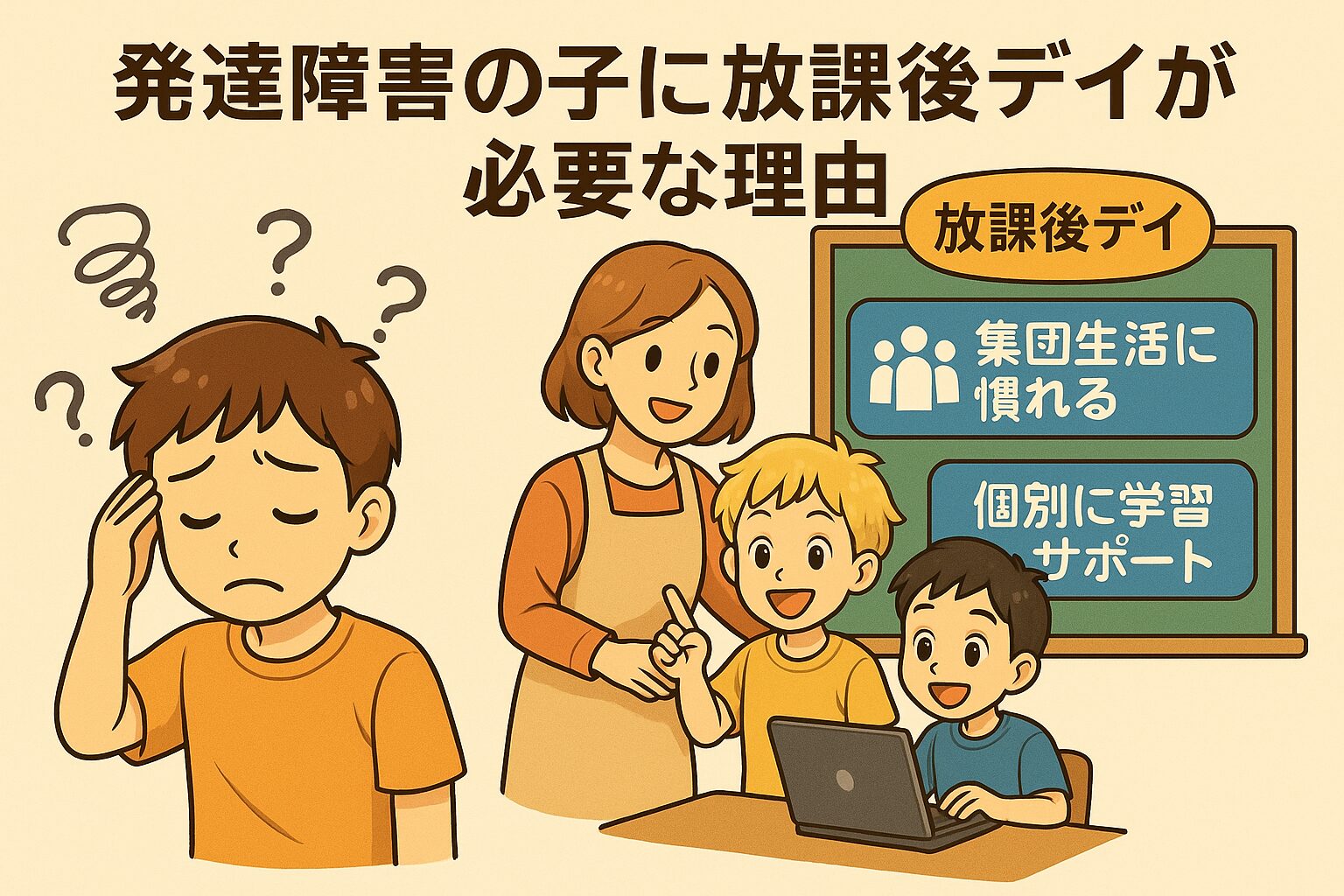

2.発達障害の子に放課後デイが必要な理由

発達障害のあるお子さんにとって、学校だけではカバーしきれない部分って結構ありますよね。

放課後等デイサービスは、そうした「見えにくい困りごと」をサポートするためにあるんです。

家庭でも学校でもない、第三の安心できる場所。

子どもに寄り添いながら、社会とのつながりや成長の土台を築いていける場所として、多くの家庭が活用しています。

2-1. 家庭だけではカバーしきれない部分をサポート

毎日学校から帰ると、うまくいかなかったことや疲れがどっと出て癇癪を起こす…。

そんな様子に悩んだこと、ありませんか?

家庭ではどう対応すればいいのか分からず、お母さんの負担もどんどん大きくなってしまいますよね。

放課後デイでは、そういった学校帰りの「疲れ」や「混乱」に寄り添ってくれる支援があります。

子どもが落ち着ける空間で過ごしながら、少しずつ自分のペースで気持ちを整える時間を持つことができるんです。

さらに、遊びや活動を通して、人との関わりやルールも自然と学べるよう工夫されています。

家だけでは難しい「社会性」や「自立」の練習ができる場所として、本当にありがたいですよ。

2-2. 専門的な支援や療育が受けられる

発達障害の子どもにとって、「どう接したらいいか」「何を伸ばせばいいか」は、とてもデリケートな部分なんですよね。

放課後デイには、保育士さんや作業療法士さんなど、専門家がチームで関わってくれるところが多いです。

一人ひとりに合わせた支援計画を立てて、「できた!」という成功体験を積ませてくれるんですよ。

たとえば…

- 気持ちのコントロール練習怒ったときや不安なときの対処方法を学ぶ

- ことばのやりとり練習人と関わるときの伝え方を支援

- 苦手の克服支援音や触感への敏感さなどへのアプローチ

こうした内容は、家庭や学校だけではなかなかできないですよね。

2-3. 保護者のリフレッシュにもつながる

子どもが放課後デイに通っている間、実はお母さんにとっても貴重な「一人時間」が生まれます。

その間に夕食の準備を済ませたり、買い物をゆっくりしたり。

「ちょっとだけでも休めた…」という気持ちが、心のゆとりにつながりますよね。

また、放課後デイでは保護者支援も重視されていて、相談タイムや面談、時には保護者向け講座を行っているところもあります。

子育ての悩みを共有したり、他の家庭の工夫を聞けたりすると、「うちだけじゃないんだ」とホッとできることもありますよ。

お母さんが笑顔になれると、子どもも安心して成長できる。

それが、放課後デイのもう一つの役割なんです。

3.放課後デイの種類と支援内容を比較

放課後等デイサービスとひとことで言っても、実はいろんな種類があるんですよ。

お子さんの発達段階や興味、目標によって合うサービスは全く違います。

療育中心型・学習支援型・就労準備型など、それぞれに特徴があるので、内容をしっかり見比べることが大切です。

選び方を間違えると、「うちの子には合わなかったかも…」と後悔することにもつながるので、慎重にチェックしていきましょうね。

3-1. 療育特化型のサービス

このタイプは、発達障害のある子どもの「苦手」や「困りごと」に直接アプローチしてくれるサービスです。

作業療法士や言語聴覚士、保育士などの専門職が常駐していることも多く、個別の課題に合わせた療育プログラムを提供してくれます。

内容としては、感覚統合やソーシャルスキル、ことばのやりとり、感情のコントロールなどが中心。

子どもによっては学校よりもリラックスして取り組める場合もあり、「できることが増えた!」という体験を積み重ねやすいですよ。

- 専門職による支援作業療法士や心理士などが在籍している

- 個別療育一人ひとりに合わせた対応が可能

- 情緒面の安定安心して自分らしく過ごせる時間を提供

3-2. 学習支援・宿題サポート型

このタイプは、放課後に宿題や勉強をサポートしてくれるサービスです。

発達障害のある子の中には、読み書きに時間がかかったり、集中が続かなかったりする子も多いですよね。

そういうお子さんに合わせて、個別のペースで支援してくれるのがこのタイプの特徴。

学校の宿題を一緒に取り組んでくれるほか、タブレット教材やプリント学習を通じて基礎力アップを図ることもあります。

学習につまずきを感じている子にはとても心強いサポートになります。

3-3. 生活自立・就労準備型

こちらは、中高生以上の子どもや、将来の自立・就職を意識した支援をしてくれるタイプです。

「働く」ことを見据えて、基本的な生活習慣やルール、マナーなどを段階的に教えてくれます。

実際の活動としては、買い物体験や調理実習、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、軽作業体験などが中心。

「どうやって働くのか」「人とどう関わるのか」を、少しずつ身につけていけるんですね。

将来を見据えて早めに準備したいご家庭におすすめです。

4.放課後デイの選び方|5つのチェックポイント

放課後等デイサービスってたくさんあるけど、「どこを選べばいいの?」って迷いますよね。

パンフレットやHPだけではわからないことも多く、実際に通ってみて「うちの子には合わなかった…」と後悔する声も。

そこでここでは、選ぶときに絶対に外せないポイントを5つに絞って紹介します。

子どもの特性・支援内容・通いやすさなど、見るべきポイントをチェックしておくことが大事ですよ。

4-1. 子どもの特性に合っているか

まずいちばん大事なのが、「うちの子に合っているかどうか」です。

放課後デイにはそれぞれ特徴があるので、療育に力を入れているところもあれば、学習支援に強いところ、集団活動を中心にしているところなどさまざま。

お子さんがどんなことが得意で、何に困っていて、どんな環境なら落ち着いて過ごせるかを考えながら選ぶことが大切です。

事業所によっては、個別支援計画やカリキュラムの内容も違います。できれば事前に見学して、雰囲気や活動内容を自分の目で確かめるのが安心です。

- 療育型・学習型などの違い子どものニーズに合ったサービスを選ぶ

- 活動内容静かに過ごす? みんなで遊ぶ? 子どもが落ち着ける内容か

- 見学・体験利用子ども本人の反応を見て判断する

4-2. 支援スタッフの質と対応

いくら施設がきれいでも、スタッフさんとの相性が良くないと、子どもは安心できませんよね。

スタッフの質や支援の考え方は、事業所ごとに本当に違います。

話し方や接し方、子どもの声の聞き方、困ったときのフォローなどを見て、「この人たちになら安心して任せられる」と思えるかどうかが大切です。

また、発達障害への理解がしっかりあるか、専門資格を持っているかどうかもチェックポイント。

保護者に対しても丁寧に説明してくれる姿勢があるか、連絡帳や面談でこまめに情報共有してくれるかも大事なポイントです。

「人」で選ぶのも、すごく大切な視点なんですよ。

4-3. 通いやすさと施設環境

毎日通う場所だからこそ、「通いやすさ」も見逃せないポイントです。

家からの距離や送迎の有無、立地条件はもちろん、子どもが安心して過ごせる環境が整っているかも大事です。

たとえば、過敏な子にとっては音や光の刺激が少ない空間かどうか、落ち着いて過ごせる静かなスペースがあるかなどもチェックしたいところ。

加えて、安全対策や感染症への配慮、トイレや遊具の清潔さなども見ておくと安心です。

「行きたくなる環境」かどうか、子どもの目線で見てあげることが大切ですね。

5.利用料金と負担額はどれくらい?

放課後デイって、福祉サービスだからお金はあまりかからないんじゃない?と思われがちですが、やっぱり費用は気になりますよね。

結論からいうと、放課後デイは「受給者証」を使えば、自己負担はかなり抑えられます。

ただし、施設ごとに異なる加算や実費がかかることもあるので、しっかり確認しておくことが大切です。

「実際に月いくらくらいかかるの?」という疑問に、具体的にお答えしていきますね。

5-1. 自治体による負担軽減制度

放課後デイは、基本的に「児童福祉法」に基づく制度なので、公費で大部分がまかなわれます。

利用者が支払うのは、サービスにかかる費用の1割程度。しかも、多くの家庭には「負担上限額」が設けられているんです。

たとえば、世帯年収が約890万円以下のご家庭なら、月額上限は4,600円。それ以上使っても、自己負担は増えない仕組みになっています。

- 低所得世帯自己負担なし(0円)

- 年収約890万円未満月額上限4,600円

- 年収約890万円以上月額上限37,200円

この制度があるから、安心して長期的に利用できるんですよね。

5-2. 実際にかかる月額費用の目安

じゃあ、実際に毎月どのくらいかかるのか?というと、基本的には上限額の範囲内で済むご家庭が多いです。

たとえば、平日に週2〜3回程度通う場合、月に10日前後の利用が多いですよね。

1回あたりの自己負担が約1,000円前後なので、月に換算すると約1万円程度。

でも、ここで注意したいのが「実費」。

おやつ代・教材費・外出活動費などは、施設によって別途請求されることがあります。

そのため、トータルでかかる金額は、事業所ごとにばらつきがあります。

| 基本料金(1回) | 約1,000円前後(自己負担) |

| 月額平均 | 4,000〜10,000円程度(上限あり) |

| 実費分 | おやつ・教材費・交通費など月1,000〜3,000円程度 |

5-3. 無料・低料金で利用する方法

「うちは経済的に厳しいかも…」というご家庭でも大丈夫。

放課後デイは、収入に応じて自己負担が免除されるケースがあります。

たとえば、非課税世帯や生活保護を受けている家庭では、完全に無料で利用できる場合も。

また、兄弟姉妹で利用する場合、同月に2人目以降は負担が軽減される自治体もあります。

これらの制度は、住んでいる地域によって違いがあるため、利用前に必ず市区町村の窓口で確認しておきましょう。

経済的な理由であきらめなくても大丈夫。制度を上手に使えば、安心して利用できます。

6.人気の放課後デイサービス5選を比較

「どこが人気なの?」「評判の良い放課後デイって?」と気になるお母さんも多いですよね。

ここでは、支援内容・特徴・保護者からの評判が高い放課後等デイサービスをピックアップして紹介します。

今回は療育型・学習型・就労準備型の中から特に注目されている3つの事業所(※仮名)をご紹介しますので、選び方の参考にしてくださいね。

6-1. 放課後クラブわくわく(療育型)

「わくわく」は、療育を中心にしたプログラムが充実している放課後デイです。

感覚統合・ソーシャルスキル・自己表現など、専門職による個別支援が受けられると評判。

施設内には落ち着いた個室スペースや感覚遊具もあり、感覚過敏があるお子さんにも安心です。

スタッフの対応も丁寧で、「困ったときの声かけがとても上手」と保護者から高評価。

医療機関とも連携しているので、継続的な支援を希望するご家庭にもおすすめです。

- 個別支援一人ひとりの課題にあわせた療育プログラム

- 安心の環境静かな空間・感覚刺激に配慮された設計

- 親へのサポートも充実面談・相談が定期的にあり安心

6-2. スマイル学習ルーム(学習特化)

「スマイル学習ルーム」は、学校の宿題サポートや学習の基礎づくりに力を入れている放課後デイです。

個別指導のようなスタイルで、子どものペースに合わせた支援が受けられると人気です。

タブレット学習や視覚支援ツールを使い、文字や数に苦手意識がある子も楽しく学べる工夫がたくさん。

また、「家ではまったく宿題をしなかった子が、ここでは集中して取り組めるようになった」との声も多数。

学習につまずきを感じているお子さんにぴったりです。

- 個別対応ペースにあわせた宿題サポート・復習

- ICT活用タブレット・視覚支援ツールで楽しく学べる

- 保護者の声も◎「家で怒らずに済むようになった」と好評

6-3. 未来サポートラボ(自立・就労準備型)

「未来サポートラボ」は、中高生向けに生活自立・就労準備を支援してくれる放課後デイ。

「働く」ことを意識した支援プログラムが特徴で、軽作業・マナー講座・社会体験など実践的な内容が多いんです。

また、調理実習や金銭管理のトレーニングなど、生活スキルを伸ばす活動も充実。

保護者への進路相談や面談サポートもあり、卒業後を見据えた計画を立てやすいのも魅力です。

- 将来を見据えた支援生活スキル・就労訓練が充実

- 進路支援あり保護者向けの就労相談・進路アドバイスも

- 中高生向け年齢に応じたプログラムでステップアップ

7.よくある失敗と後悔しない選び方

せっかく放課後デイに通わせるなら、「ここにしてよかった」と思いたいですよね。

でも実際には、「うちの子には合わなかった」「もっと他を見てから決めればよかった」と感じる保護者の声もあるんです。

ここでは、ありがちな失敗パターンと、後悔しないための選び方のポイントをお伝えします。

事前に知っておけば防げることばかりなので、しっかりチェックしておきましょうね。

7-1. 「なんとなく」で選ばない

忙しい毎日の中で、つい「近いから」「空きがあったから」と決めてしまうことってありますよね。

でも、放課後デイはお子さんが安心して過ごす場所。

サービス内容やスタッフの対応、子どもとの相性をしっかり確認せずに選ぶと、後悔してしまうこともあるんです。

できれば複数の施設を見学して、実際の雰囲気や活動内容を自分の目で見ること。

さらに、子どもの様子をよく観察し、「この場所で楽しく過ごせそうかな?」という視点も忘れずに。

- パンフレットだけで決めない実際の雰囲気は見学でチェック

- 子どもの反応を大切に「楽しそう」「行きたくない」の声に耳を傾ける

- 比較検討は大事最低でも2~3か所は見てから決めよう

7-2. 見学や体験利用の重要性

資料を見ただけでは、実際の様子はなかなか分かりません。

だからこそ「見学」や「体験利用」がとても大事なんです。

子どもがどう過ごしているのか、他の子との関わり方はどうか、スタッフの声かけはどんな感じか…。

見学に行けば、その場の空気感や支援の実態がよくわかります。

体験利用ができる施設であれば、実際に通ってみてから判断できるので安心ですよね。

子どもの“表情”をよく見ることが、いちばんの判断材料になります。

7-3. 子ども本人の意見も大切に

意外と見落としがちなのが、「子どもの気持ちを聞くこと」。

「どうだった?」「楽しかった?」「また行きたいと思う?」と、素直な気持ちを聞いてあげましょう。

放課後デイは、子どもが自分らしく過ごせる場所であることが何より大切。

無理に通わせてもストレスになってしまうと、逆効果になることもあるんです。

“選ぶのは親”でも、“通うのは子ども”という視点を忘れずに、一緒に納得して決められるといいですね。

まとめ|子どもにぴったりの放課後デイを選ぼう

放課後等デイサービスは、ただ子どもを預けるだけの場所ではありません。

発達に特性があるお子さんが、安心して過ごしながら、少しずつ「できること」を増やしていける大切な成長の場なんですよね。

選ぶときには、子どもの特性や家庭の状況、施設の支援内容などをしっかり比べて、納得して選ぶことがとても大事。

「ここに通わせてよかった」と思える場所に出会えると、子育てもぐっと楽になりますよ。

迷ったときは、まず見学や相談から始めてみてくださいね。

- 放課後デイは特性に合わせた支援が受けられる安心の場

- 子どものタイプに合う施設を比較して選ぶことが大切

- 費用・環境・スタッフもチェックして納得の選択を

コメント